イスムこだわりの造型

玉眼の輝きを再現するため、幾重にも重ねて彩色

足元の邪鬼がしっかりと毘沙門天を支える

運慶仏ならではのダイナミックな動きが人気

![TanaCOCORO[掌]](https://ssl.isumu.jp/img/tc3746/tc.png)

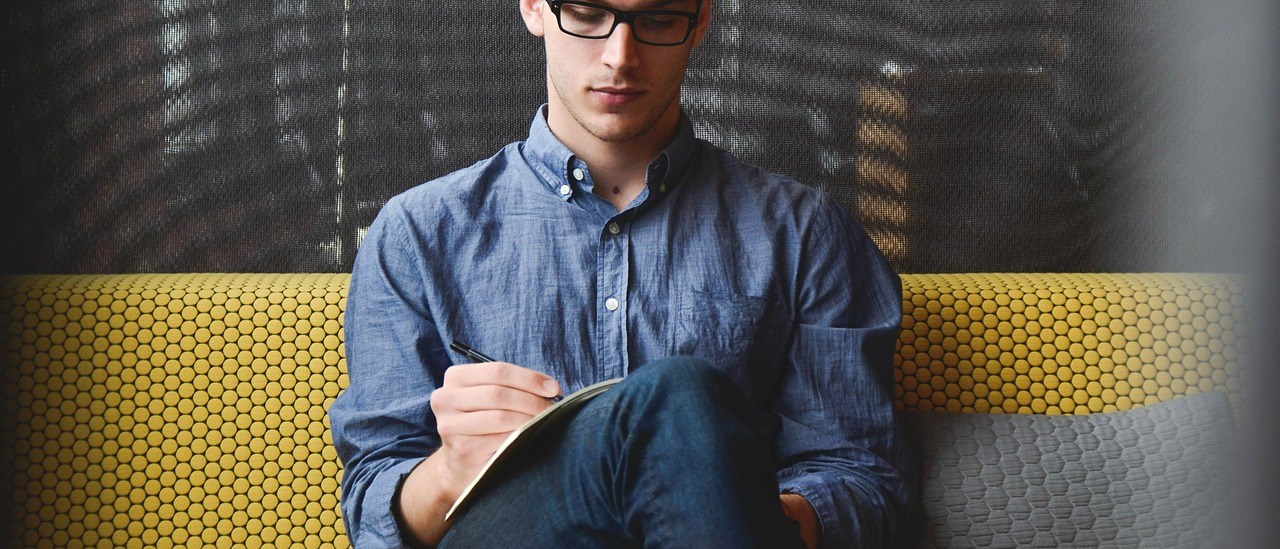

TanaCOCORO[掌] 毘沙門天は手のひらサイズの中に迫力を凝縮

古びた木彫のマットな質感を忠実に再現

凛々しく整ったその特徴的な横顔まで、丁寧に造形

戦勝と財宝をつかさどる毘沙門天

四天王最強の異名を持つ多聞天は単独では毘沙門天と称され、戦勝の神として多くの武将から厚く信仰されました。 特に上杉謙信の毘沙門信仰は有名です。 財運をもたらす神として七福神の一尊にも数えられ、妻に美しい吉祥天を、子に聡明な善膩師(ぜんにし)童子ら五太子を持ち、自らも強大な力と豊かな財宝を持つことから、福徳神として多くの信仰を集めます。

![TanaCOCORO[掌]毘沙門天](https://ssl.isumu.jp/info-contents/mamori/bisya/b3.jpg)

![TanaCOCORO[掌]毘沙門天](https://ssl.isumu.jp/info-contents/mamori/bisya/b4.jpg)

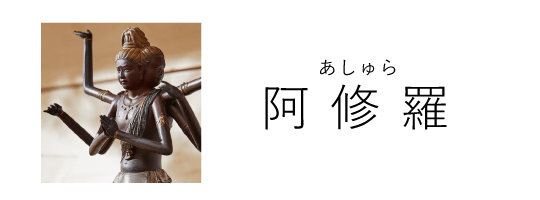

3つの顔に

秘められた想い

右面

3つの面の中で最も幼く下唇を噛む子供の顔をしています。過去を省み、自分のしてきたことの重みに耐えているかのような表情です。

左面

右面よりも少し大人になりました。唇を噛むのもやめ、憂いのある厳粛な表情です。

正面

最も年長に見える正面の表情は、憂いを残しながらも眉間に刻まれた皺が決意を感じさせます。この先を見つめるような凛々しい表情となりました。

阿修羅は四天王や金剛力士などと同じ仏法の守護神ですが、この像は忿怒相とはかけ離れた切なげな表情をしています。 これは造像を命じた光明皇后が亡き母を偲んでやわらかな表情に造らせたためと見られ、右面から左面、そして正面へと、徐々に成長してゆく阿修羅像の姿を見てとることができます。

イスムこだわりの造型

細かな瓔珞の細部までしっかりと造形

三面六臂の見事なバランスを忠実に再現

裙(巻きスカート)の宝相華の模様も丁寧に表現

イスムこだわりの造型

悟りへの決意の固さを示す五鈷鉤をつけた獅子の冠を頭上に戴く

手にした弓と矢は「東洋のキューピッド」と呼ばれる所以

誇張しすぎず品性を保った憤怒相

額には真理を視る第三の目

截金で彩られた裙の細部まで、彩色でしっかりと再現

激しい表情ながら、繊細でまとまりある造型は善派の特徴

悟りの智慧が詰まる宝瓶から咲く蓮華に坐す特徴的な姿

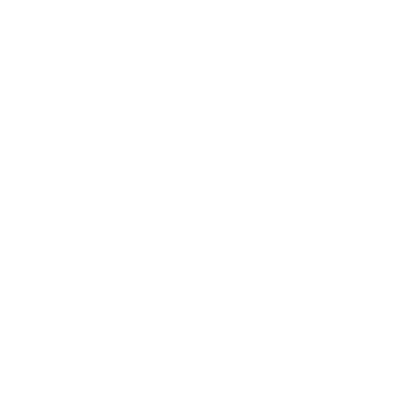

西大寺におわす三目六臂の明王

モデルは西大寺(奈良県)愛染堂の本尊で秘仏の重文「愛染明王坐像」。鎌倉時代の名仏師・善円が宝治元(1247)年に制作した像です。

イスムでは10ヶ月にもおよぶ開発で、強い意志と威厳を感じさせる表情、精緻に造られる細部の造型を少しの狂いもなく再現。全体の調和を重視しながらも、全身の朱と光背の金との美しい対比を感じさせる仕上げをしています。

イスムこだわりの造型

煩悩を焼き尽くす霊鳥、迦楼羅が表される光背

衆生を苦しみから救い出す羂索

悪や病魔に立ち向かう覚悟を示す、厳しい怒りの表情

恐れや苦しみ、煩悩を断ち切る剣

端正で繊細な快慶作の不動明王を細部まで丁寧に再現

揺るぎない強さを示す瑟瑟座(しつしつざ)

快慶が作り上げた端正な明王像

モデルは鎌倉時代の名仏師 快慶が1203(建仁三)年に造像した重文「木造 不動明王坐像」。表情や体躯を誇張しすぎない写実的な表現が特徴で、繊細で優雅な如来や観音像を得意とした快慶らしく、端正で理知的な姿に仕上げられています。

![TanaCOCORO[掌]不動明王](https://ssl.isumu.jp/info-contents/mamori/fudo/b1.jpg)

![TanaCOCORO[掌]不動明王](https://ssl.isumu.jp/info-contents/mamori/fudo/b2.jpg)

![TanaCOCORO[掌]不動明王](https://ssl.isumu.jp/info-contents/mamori/fudo/b3.jpg)

![TanaCOCORO[掌]不動明王](https://ssl.isumu.jp/info-contents/mamori/fudo/b4.jpg)